朝の光が、薄く差し込む茶室。

湯気の立つ釜の音に、静かに流れる時間。

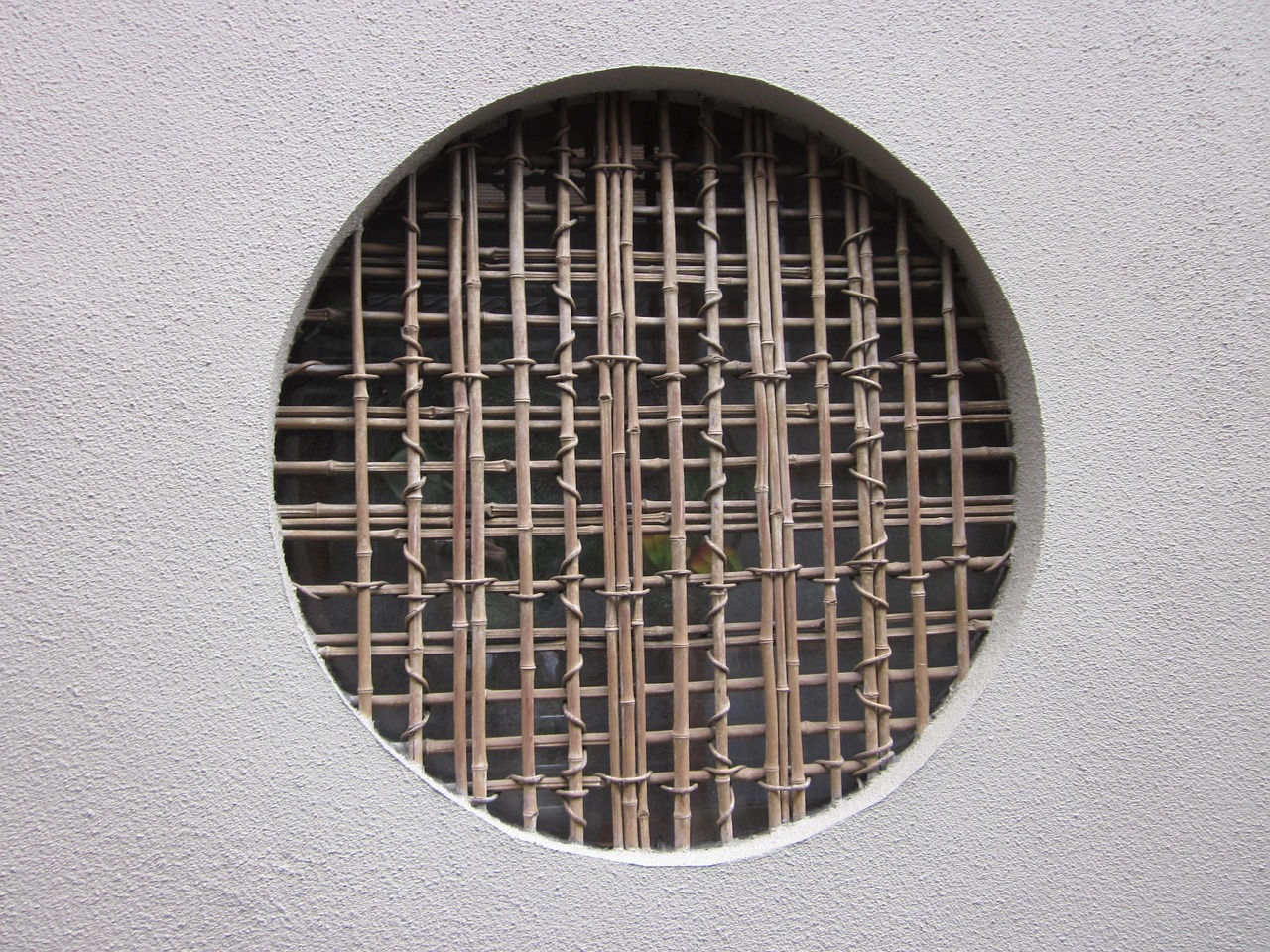

その空間の中で、ふと目を向けると、そこには竹がある。

茶筅(ちゃせん)、茶杓(ちゃしゃく)、花入(はないれ)。

どれも主役ではない。

けれど、それらがなければ、茶の湯の所作は成り立たない。

竹は、控えめで、飾らない素材だ。

それでいて、茶の湯の世界では長く大切にされてきた。

その理由は、竹が「目立たずに空間と調和する素材」だからなのかもしれない。

侘び寂びと竹の精神

「侘び寂び(わびさび)」という言葉には、

表に出ない美しさを尊ぶ、日本独特の感性が込められている。

“侘び”は、不完全さや静けさを受け入れる心。

“寂び”は、時の流れや古さの中に宿る味わい。

つまり侘び寂びとは、欠けたものの中にこそ美を見出す姿勢だと説明されることが多い。

竹は、そうした感性と重ねて語られることの多い素材である。

華やかな装飾を持たず、自然の表情をそのまま残す。

素朴で、軽やかで、どこか余白を感じさせる。

茶の湯の中で竹が用いられてきた背景には、

こうした感覚との相性の良さがあったのだろう。

茶筅 ― 所作の中に生まれる静かな集中

抹茶を点てるとき、手に取るのが竹の茶筅だ。

一本の竹を細かく割き、数十本から百本以上の穂を立てて作られる。

茶筅づくりでは、竹の質が重要だといわれる。

硬すぎず、柔らかすぎず、しなやかでまっすぐなもの。

そうした竹が、均一な動きを生みやすいとされている。

茶を点てる時間は、手の動きや呼吸に意識が向きやすい。

穂を前後に振るリズム、泡立つ音、器の中の変化。

それらに集中することで、自然と気持ちの区切りが生まれた、と感じる人もいる。

泡を立てるという行為は、

結果として静かな集中をつくる所作として受け止められてきたのかもしれない。

💫こちらの記事もどうぞ💫

🕯️ 日本を照らす竹の灯り ― 各地で受け継がれる“竹灯籠祭り”の魅力

🎋 竹工芸の世界 ― 千年を超えて受け継がれる手の美

茶杓 ― 一匙に映る作り手の感覚

抹茶をすくうための小さな道具、茶杓。

これもまた、竹で作られることが多い。

茶杓は、火であぶり、曲げ、削り、形を整えられる。

その工程には、作り手の癖や感覚が自然と表れる。

千利休の茶杓は、節を生かした素朴な作が知られている。

後世では、そうした在り方が侘びの感性と結びつけて語られてきた。

一方で、時代ごとに多くの茶人や工人が、

それぞれの美意識を茶杓に映してきた。

同じ竹から生まれても、形や反りは一つとして同じではない。

茶室で茶杓を見せる所作は、短く、静かだ。

そのわずかな時間に、素材の表情と作り手の感覚が伝えられる。

花入 ― 空間の「間」を生かす道具

茶室に生けられる花は、華やかさを競うものではない。

「野に咲くがごとく」と表現されるように、

自然な佇まいが大切にされてきた。

竹の花入は、花を引き立てるためというより、

空間との関係を整える道具として使われてきた。

夏には青竹、冬には煤竹。

季節によって素材を替えることで、

室内に移ろいを感じさせる工夫が重ねられてきた。

竹の花入は、

そうした変化を感じ取るための道具として親しまれている。

その源にある竹の音の美学は、こちらで詳しく。

👉 竹に宿る音 ― 雅楽と民謡に息づく“自然のリズム”

千利休と竹 ― 美意識と素材の重なり

竹が茶の湯で重んじられる背景には、

利休を含む多くの茶人たちが重ねてきた美意識があると語られる。

利休の思想は、

削ぎ落とすこと、余白を生かすこととして説明されることが多い。

竹の簡素な佇まいは、

そうした考え方と相性の良い素材として受け止められてきた。

利休が用いたとされる竹の花入や茶杓は、

素材そのものの表情を隠さない作が多い。

それらは、後世において茶の湯の美意識を考える手がかりの一つとなっている。

豆知識:茶筅づくりの産地

奈良県生駒市高山は、

茶筅づくりで知られる産地のひとつである。

ここでは、一本の竹から多くの穂を割り出し、

手作業で仕上げる技術が受け継がれてきた。

茶筅は消耗品だ。

使ううちに穂がすり減り、役目を終える。

それを惜しまず、新しいものに替えるという感覚も、

茶の湯の価値観の一端として語られることがある。

茶の湯と竹がつくる「余白」

茶の湯において、竹は強く主張しない。

だが、その存在があることで、

空間に静けさや余白を感じやすくなる。

竹の肌ざわり、色合い、かすかな音。

それらが重なり、

五感で空間を味わう体験が生まれる。

現代の暮らしでは、

便利さや情報が空間を埋め尽くしがちだ。

だからこそ、竹の道具に触れることで、

少し立ち止まる感覚を得る人もいるのだろう。

終わりに ― 見えない美に目を向ける

茶の湯と竹の関係は、

派手さではなく、深さを大切にしてきた文化の一例だ。

竹の簡素な佇まいに触れると、

余計なものを減らしたくなる。

そう感じる人もいるかもしれない。

ものを削ぎ落とすことで、

心の中に余白を感じやすくなることもある。

たった一本の茶杓や、一つの花入。

そこには、多くの人の工夫や美意識が重ねられてきた。

それらに目を向けることで、

私たち自身の中にある「静かな美」に

そっと気づくきっかけが生まれるのかもしれない。

『茶の湯の歴史と文化』淡交社/文化庁「伝統工芸に関する文化資産調査報告書」(2021)

コメント